2024年5月21日,安徽望江縣何老師報警,稱自己銀行賬戶兩筆轉賬,分別是91000元和1元,懷疑遭到電信網絡詐騙。經核查,該筆轉賬真實存在且為正常流水,對方賬戶顯示鄧先生。原來,5月20日,鄧先生通過手機銀行給妻子轉賬時輸錯賬號。巧合的是,該錯誤賬號開戶人與妻子同名同姓,在未仔細核對的情況下,將91000 1元轉入何老師賬戶。“這個錢,我不會要!應該如數退還。”當天,在民警、銀行工作人員協調下,何老師將這筆錯誤轉賬全部退還鄧先生。這起事件雖然是一場誤會,但也讓我們看到了何老師高尚的品德和誠信的作風。他用實際行動詮釋了“誠實守信”的價值觀,贏得了社會的廣泛贊譽和尊重。同時,也提醒我們在日常生活中要仔細核對轉賬信息,避免類似事件的發生。

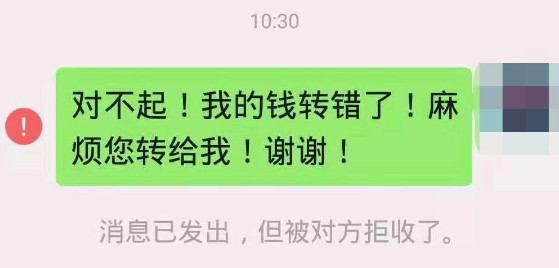

嘗試協商:首先,建議與收款方進行協商,要求其退款。在協商過程中,可以保留好相關證據,如聊天記錄、轉賬記錄等,以備后續使用。

尋求第三方平臺幫助:如果協商無果,且涉及網絡交易,可以嘗試聯系交易平臺客服,說明情況并提供證據,請求其協助退款。交易平臺在一定情況下會對商家進行約束和處理。

提起訴訟:如果以上兩種方式均無法解決問題,可以考慮向法院提起訴訟。根據《中華人民共和國民法典》第五百七十七條和第五百七十八條,收款方未履行合同義務或者明確表示不履行合同義務的,你可以要求其承擔違約責任,包括退款。同時,如果收款方的行為構成詐騙,且詐騙金額達到法定標準,你還可以根據《中華人民共和國刑法》第二百六十六條向公安機關報案,追究其刑事責任。如果遇到類似問題,可以點擊重慶免費法律咨詢

李淞(化名)是一家化工公司的法定代表人,負責運營化工產品采購平臺。2023年,該公司擬從一材料公司處采購一批化工產品,李淞用自己的賬戶向該材料公司轉賬付款。在給材料公司轉賬過程中,因操作失誤,誤將37000余元款項轉到張磊(化名)賬戶。

款項剛轉完,李淞便發現自己轉錯了,于是立即撥打110報警。在公安機關的協助下,李淞聯系上了張磊。但張磊拒不返還,并將其名下的賬戶注銷。

近日,北京市通州區人民法院審理了該起不當得利糾紛案件。審理過程中,張磊稱李淞所轉入的賬戶實際持卡人不是自己,是不法分子盜用其身份信息辦理的。而且在李淞轉賬后,其已經報警,并在得到警方的許可后將上述賬戶辦理了掛失銷戶,卡內的金額也已經劃轉至銷戶銀行的專用賬戶,并沒有私自占有并提取款項,李淞應當向銷戶銀行提出退款。

銷戶銀行則稱,不清楚李淞與張磊的資金往來情況,張磊在該行以偽冒賬戶為由申請辦理銷戶,相應款項已經轉到該行專用賬戶。如果法院判決應予返還,該行將予以配合劃款。

法院經審理認為,得利人沒有法律根據取得不當利益的,受損失的人可以請求得利人返還取得的利益。李淞誤將37000余元轉到張磊的賬戶,但雙方不存在買賣關系以及其他經濟往來,張磊取得上述款項沒有法律依據,應當予以返還。因張磊辦理偽冒賬戶銷戶,相關款項已被轉入銷戶銀行的專用賬戶,已不在張磊的支配和控制下,故判決銷戶銀行返還李淞37000余元。一審宣判后,雙方均服判息訴。判決現已生效。、、、

如果讀者如果類似陌生轉賬不退回案件需要法律方面的幫助,歡迎到隨時電話或者留言法律咨詢。 熱線:4008865736

我們用專業的法律知識,相似判例來幫您解答,快速達成您的訴求